デザイナーの思考は、直感や経験に基づいた熟練の技です。本記事では、デザインに不可欠な「二次理解」と「クロス思考」の視点から、創造的思考の深層を解き明かします。

READ|続きを読むデザイン思考

デザイン村の住人として、美しさという十字架を背負う

本記事は筆者がぼんやり考えていることを言語化するための、いわば自己理解のための記事です。ご興味があれば読んでみてください。

READ|続きを読むメンタルモデルと概念モデルから読み解くUXデザインの本質

ユーザーエクスペリエンス(UX)を考える上で、私たちデザイナーがどれほど精緻な設計をしても、最終的な体験は「ユーザーの頭の中」で形作られ、意図した通りには使われないことを理解する必要があります。

本記事では、UXデザインにおける重要な「メンタルモデル」と「概念モデル(コンセプチュアルモデル)」の違いと関係性、さらに行動経済学の視点を交えながら、UX5段階モデルを軸に解説します。

READ|続きを読むデザインと意匠、そして設計

大学に入学したばかりの頃、多くの授業で繰り返し耳にしたのが「デザインとは何か」「意匠とは何か」という問いでした。当時の私は、デザインの実技にばかり関心が向いていたため、先生たちが何を語っていたのか、正直ほとんど覚えていません。

しかし今、あらためてデザインの原点を探る旅の中で、改めてこの問いに向き合ってみたいと思います。

READ|続きを読むデザイン思考とデザイナーの思考の違い【独自説】

筆者はデザイナーとして日々の業務に取り組んでいますが、近年、デザイン思考に関わる仕事が増えてきました。その中で興味深く感じたのが、世の中でデザイン思考を教えている多くの人々が、必ずしもデザインの専門家ではないという点です。なぜ、デザイナーではない人たちがデザイン思考を語れるのか。そもそも、デザイン思考とデザイナーの思考は同じものなのか。そうした違和感を手がかりに、自分なりに考えを深めてきました。本記事では、そのプロセスと考察をまとめています。

READ|続きを読むデザイナーで必須なスキルと言われる「共感する力」

共感とは、人間関係を築く上で欠かせない重要なスキルです。デザイナーにとっても、特に重要な能力とされています。では、共感とは具体的に何でしょうか。本記事では共感について筆者なりの考えを言語化します。

READ|続きを読むワークショップを成功させるために、「正当的周辺参加」と「発達の最接近領域」を理解する

ワークショップは学習や創造性を促進するための有力な手段です。しかし、参加者が最大限に効果を得るためには、いくつかの理論を理解することが不可欠です。特に、「正当的周辺参加」と「発達の最接近領域」は、ワークショップのデザインとファシリテーションにおいて重要な概念です。本記事では、これら二つの理論を詳しく探り、どのようにワークショップに応用できるかを考察します。

READ|続きを読むいまデザイナーとして働くことへの葛藤

デザイナーとして働くことに疑問を持つことがあります。学生のときは、デザイナーとしてお金を稼ぐことが一番幸せだと感じていました。今は自分のデザインが世に出ていき、人々の暮らしが豊かになると願って日々仕事をしています。しかし、自分の強みとは何かについて考えはじめ、自分の仕事が本当に必要なのか、それともBullshit Job(くだらない仕事)なのか考えるようになりました。その辺のモヤモヤを書いておこうと思います。

READ|続きを読むデザイン思考の終焉とアート思考の台頭

デザイン思考は限界に達し、顧客課題の創出や不確実性の長期化が問題となっています。一方、アート思考はビジョンを持ち、行動しやすく、今後のイノベーションの鍵となります。本記事ではデザイン思考からアート思考への移行について解説します。

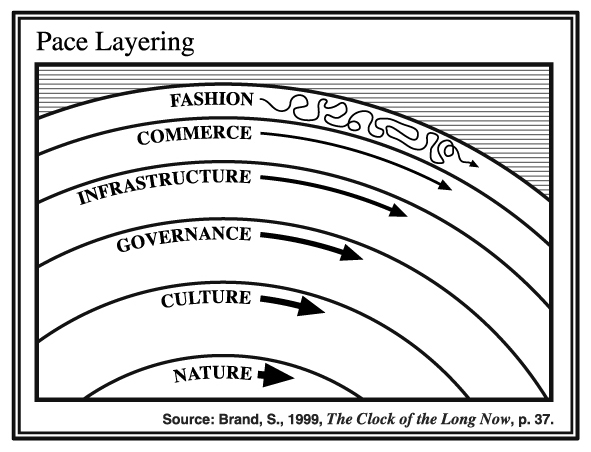

READ|続きを読むペースレイヤリング(Pace Layering)を理解すれば、未来は想像できる

VUCAという社会やビジネスにとって未来の予測が難しくなる時代において、多くの企業は未来洞察を通して、未来を想像し、時代に合ったサービスや製品を開発しようと努力しています。その際に重要なのが、時代の世界観を理解することです。本記事では、世界観をどうやって理解し、未来を想像するのかを解説します。