デザイナーの思考は、直感や経験に基づいた熟練の技です。本記事では、デザインに不可欠な「二次理解」と「クロス思考」の視点から、創造的思考の深層を解き明かします。

デザイナーの思考とは

デザイナーの思考とは、「暗黙知に根ざした熟練の技」であり、「意味の創造としてのデザイン」であると言えます。

ここでいうデザイナーの思考(Designerly Thinking)とは、プロフェッショナルなデザイナーが長年の訓練と経験を通じて培ってきた思考習慣や判断力を指します。デザイナーの非言語的な能力を解釈し特徴づけると、以下の特性が挙げられます。

- 形や色、空間への高い感受性を持ち、それを言語化できる

- 文脈を読み取る直感を大切にする

- クリエイティブな発想と制約とのバランス感覚を持つ

- 問題を定義し、問いそのものを問い直す(リフレーミング Reframing)力

- 曖昧さや未確定な状況を受け入れながら前に進める力(アンビギュイティ・トレランス Ambiguity Tolerance)

これらは非常に非言語的かつ直感的な領域に属し、「型にしづらい」「再現が難しい」という特徴を持っています。

つまり、デザイナーの思考は「身体知・直感・センス・状況判断」に根ざした、職人的な知性と言えるでしょう。

一方で、Klaus Krippendorffはデザイナーの思考を「意味の創造としてのデザイン」と定義しています。この「意味の創造」については別記事で紹介しています。

自己との対話としてのデザイン

デザイナーの中心的な行為は、主に紙と鉛筆を介した「自己との対話」であると言えます。

この「自己との対話」において、デザイナーは頭の中の曖昧な思考や感覚をスケッチとして可視化し、それを見つめ直すことで新たな気づきを得ます。

描くことで考え、考えることで描き直す。この循環は、思考を外在化し、内省するプロセスであり、デザインを単なる成果物の制作ではなく、「意味を探求する認知的活動」へと昇華させるものです。

スケッチをしながら想像し、それを可視化し、さらに可視化されたものを新たなインプットとして再びスケッチを行う——このプロセスは、スケッチの技能があって初めて成立します。

ここに、デザイナー特有の思考と、一般的な「デザイン思考」との違いが存在します。スケッチを「完成品」として捉えるのではなく、思考の過程そのもの、自己との対話の手段として活用する姿勢が、プロフェッショナルなデザイナーには求められるのです。

デザイナーの思考:二次理解(Second-order Understanding)とは

二次理解とは、他者が世界をどのように理解しているかを、自分が理解することを指します。

これは「背景を含めた理解」や「メタ認知的理解」とも呼ばれます。

つまり、単に相手の言っていることを表面的に理解する(一次理解)だけでなく、

「なぜ相手はそのように理解しているのか」

「その背後にどんな価値観や前提があるのか」

まで踏み込んで考えることが求められるのです。

言い換えれば、「ユーザーの視点に立つ」のではなく、

「ユーザーがどのような視点を持って世界を見ているのか」を理解することが重要になります。

一次理解と二次理解の違い

例)Aさんが「この商品は高すぎる」と言ったとき。

一次理解

→ 「Aさんは高いと感じているんだな」と受け取る。

二次理解

→ 「Aさんは、価格に対して得られる価値が見合っていないと感じているのだな」と推察する。

さらに、Aさんの過去の購買経験、収入、価値観、文化的背景が影響している可能性にも思いを巡らせる。

デザイナーの思考:クロス思考とは

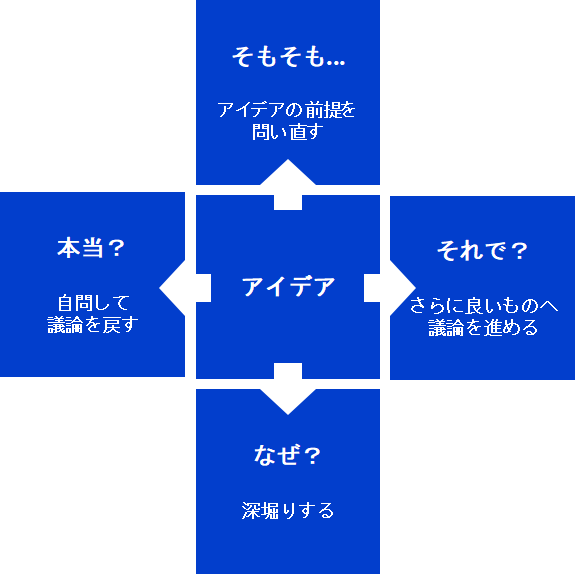

デザイナーは自己との対話を通じて、アイデアを進化・深化させるための思考法を持っています。ここでは、その思考を「クロス思考」と名付けます。

クロス思考とは、デザイナーがアイデアを考える際に、アウトプットに対して多角的に問いかけを行うプロセスを言語化したものです。このような思考はデザイナーを含むクリエイションの世界で生きる方には馴染みのあるやり方だと思います。

クロス思考には、次の4つの問いを起点にしてアイデアを考えます。

① そもそも?

アイデアの根源となる前提を問い直し、そのアイデアに至る経緯や、前提が正しいかを検討します。

② それで?

生まれたアイデアをさらに洗練させるため、次の展開を考えます。

③ 本当?

アイデアが問題に対して適切であるか、問いとの整合性を再評価する段階です。

④ なぜ?

アイデアの発想や正当性を掘り下げ、その背後にある論理や根拠を問い直します。

このような思考プロセスを通じて、デザイナーはより創造的で質の高いアイデアを生み出していきます。

終わりに

以上のように、デザイナーの思考とは、自己との対話を深めながら、他者の認識や世界観を二次的に理解するプロセスに支えられているのです。creativeog[クリオグ]では、デザインに関する記事も多数執筆しています。他の記事もぜひご覧ください。